Ravissement / Victoria Benedictsson

Traduction de Katrin Ahlgren et Claude Baqué (2014)

D’après Den Bergtagna (Atrium Förlag, 2008, Stockholm)

Texte non publié

EXTRAIT

ERNA : Mais de quoi tu as l’air ! Qu’est-ce qu’il s’est passé ?

LOUISE : Rien.

FANNY : Tu as été malade ?

LOUISE : Non, je suis en parfaite santé.

ERNA : Il y a quelque chose avec Alland, ne le nie pas.

LOUISE : Je viens de son atelier. Vous disiez qu’il avait régressé, ce n’est pas vrai. J’ai vu sa nouvelle œuvre. On l’a tous vue. Tous le disent, d’une même voix : jamais il n’avait réalisé une chose pareille auparavant.

ERNA : Mais je ne comprends pas : tu as l’air d’une somnambule. Qu’est-ce qui t’a troublée comme ça ?

LOUISE : Le groupe.

ERNA : Mais parle ! Qu’est-ce qu’il représente ?

LOUISE : Han kallar den Ödet.

FANNY [traduit pour Erna] : Il l’a appelé La Destinée.

ERNA : Mais parle, enfin ! La Destinée, qu’est-ce que ça veut dire ?

LOUISE : Attends – que je te raconte. Je suis arrivée la première. C’est ce qu’il désirait. Il a soulevé le drap gris – – – et j’ai vu – – –

ERNA : Quoi ?

LOUISE : Au début, j’étais comme aveuglée, mais après les contours se sont précisés et ils sont apparus, là, en toute clarté. Je m’en souviendrai toujours – – – jusqu’à ma dernière heure !

ERNA : C’est quelque chose contre toi ? Il a des caprices bizarres.

LOUISE : C’est ce nom qu’il lui a donné. Ödet – – –

FANNY [traduisant] : La Destinée – – –

LOUISE [après un temps ] : Fotställningen bildas av ett skrovligt klippblock, som vid vänstra sidan höjer sig uppåt och som bakåt tycks antyda liksom ingången till en håla eller klyfta. Den starka sluttningen framåt, en kant av sjögräs och några revor av tång ger föreställningen om havet. Man känner själva dess kalla luft, så har han förstått att ge stämningen av dess närhet.

FANNY [traduit en simultané] : Le socle est fait d’un bloc de pierre rugueux, qui du côté gauche se dresse vers le haut et qui, vers l’arrière, semble évoquer l’entrée d’une grotte, ou d’une crevasse. En forte pente vers l’avant, un rivage d’algues et quelques sarments de varech représentent la mer. On ressent même la fraîcheur de l’air, il a réussi à rendre cette sensation de proximité.

ERNA : Mais les figures, les figures ? Tu disais que c’était un groupe.

LOUISE : Huvudfiguren är av något mer än kroppsstorlek ; en kvinnoskepnad med starka lemmar, inhöljd i ett från huvudet nedfallande draperi, vari stormen sliter; med ena handen håller hon det samman omkring halsen, så att det delvis betäcker huvudet och skuggar över pannan, andra handen sträcker hon ut, som för att ta stöd av klippblocket. Hållningen är framåtlutad och blicken spejar skarpt och kallt fram – ut i rymden, mot ett för andra osynligt mål. Hon tycks vara i gående och har just tagit ett steg framåt, över den kropp, som ligger hänkastad på marken.

FANNY [traduit en simultané] : La figure principale est un peu plus haute qu’un corps humain ; une forme féminine avec des membres puissants, enveloppée d’un drap qui tombe depuis la tête, et que la tempête arrache ; elle le maintient d’une main autour de la gorge, de sorte qu’il recouvre une partie de la tête et ombre le front, l’autre main étant déployée, comme pour prendre appui sur le bloc de pierre. Elle est dans une posture vers l’avant et elle scrute le lointain, d’un regard froid et tranchant – dans l’espace, vers un point invisible pour les autres. Elle semble être en mouvement et vient juste de faire un pas en avant, par-dessus ce corps en extase, étendu sur le sol.

LOUISE : Un corps ?

Fräulein Else / Arthur Schnitzler

Traduction de Claude Baqué (2013)

D’après Fräulein Else (S. Fischer Verlag,1924)

EXTRAIT

Paul

Tu ne veux vraiment plus jouer, Else ?

Else

Non, Paul, je n’en peux plus. Goodbye. – Au revoir, Chère Madame.

Cissy

Else, enfin, appelez-moi « Madame Cissy ». – Ou « Cissy », tout simplement ?

Else

Au revoir, « Madame Cissy ».

Cissy

Mais pourquoi est-ce que vous partez déjà, Else ? Il reste encore deux bonnes heures jusqu’au dinner.

Else

Jouez votre single avec Paul, Madame Cissy ; pour ma part, je n’ai franchement aucun plaisir, aujourd’hui.

Paul

Laissez-la, chère madame, elle est dans ses jours sans grâce. – Ce qui te va très bien au teint, d’ailleurs – Et ton sweater rouge, mieux encore.

Else

Espérons que tu auras plus de chance avec le bleu, Paul. Goodbye.

Pas mal, la sortie. Espérons qu’ils ne me croient pas jalouse, ces deux-là. Cousin Paul et Cissy Mohr -, je jurerais qu’il y a quelque chose entre eux. Ce qui est le cadet de mes soucis. – Là, je me retourne une fois encore et leur fais un petit signe. Un petit signe et un petit sourire. Ai-je mon air gracieux, cette fois ? – Mon dieu, ils se sont remis à jouer. Décidemment, je joue mieux que cette Cissy Mohr ; et Paul n’a pas non plus un style de matador. Mais il ne manque pas d’allure – avec son col ouvert et son air de mauvais garçon. Si seulement il était moins poseur. Tu n’as pas grand-chose à craindre, Tante Emma…

Quelle merveille, cette soirée ! C’était le temps idéal, aujourd’hui, pour la randonnée jusqu’au au refuge du Rosetta. Et le Cimone, qui se dresse vers le ciel, c’est somptueux ! – On se serait mis en route vers cinq heures du matin. Au début, naturellement, j’aurais eu des haut-le-cœur, comme d’habitude. Mais ça passe. – Quoi de plus délicieux que de cheminer dans le petit matin. – Avec son œil en moins, il a un faux air de boxeur, l’américain du Rosetta. C’est peut-être en boxant, qu’il a perdu son œil. J’aimerais trop me marier en Amérique, mais pas avec un américain. Ou alors, j’épouse un américain et on vit en Europe. Villa sur la Riviera. Escalier de marbre vers la mer. Moi, gisant nue sur le marbre. – C’était il y a combien de temps, ces vacances à Menton ? Sept ou huit ans. [325] J’avais treize ou quatorze ans. Eh oui ! On avait les moyens, à l’époque. – C’était vraiment n’importe quoi, de remettre cette sortie. De toute façon, on serait déjà rentrés. – À quatre heures, quand je suis partie pour le tennis, la lettre en express de maman annoncée par télégramme n’était toujours pas là. Qui sait, à l’heure qu’il est. J’aurais très bien pu jouer encore un set. – Pourquoi ils me saluent, les deux garçons, là ? Je ne les connais pas. Ils sont à l’hôtel depuis hier, ils prennent leur repas à gauche près de la fenêtre, là où étaient les hollandais. Les aurais-je remerciés sans grâce ? Ou avec arrogance ? Ce qui n’est pas du tout mon genre. Comment il disait, Fred, quand il m’a raccompagnée, après Coriolan ? Impudique ? Non, impudente. Vous n’êtes pas arrogante, Else, vous êtes impudente – Un joli mot. Il trouve toujours des jolis mots. – Pourquoi est-ce que j’avance aussi lentement ? Ce serait la lettre de maman, qui m’effraie ? Bon, elle ne doit rien contenir de bien agréable. En express ! Peut-être faut-il que je rentre à la maison. Misère. Quelle drôle de vie – sweater de soie rouge et bas de soie, pourtant ! Trois paires ! La parente pauvre, invitée par sa tante fortunée. Qui s’en repent déjà, c’est sûr. Dois-je le coucher par écrit, tante chérie, que même en rêve, je n’ai pas de pensées pour Paul ? Je n’ai d’ailleurs de pensées pour personne. Je ne suis pas amoureuse. De personne. Je n’ai encore jamais été amoureuse. Même d’Albert, je ne l’ai jamais été, même si pendant huit jours j’ai pu l’imaginer. Je pense même que je suis incapable de tomber amoureuse. Curieux, en fait. Parce que je suis plutôt sensuelle. Mais impudente, et sans grâce aussi, Dieu merci. À treize ans, je suis vraiment tombée amoureuse, peut-être pour la première fois. De Van Dyck, le ténor – ou plutôt de l’Abbé Des Grieux lui-même, et de La Renard aussi, dans le rôle de Manon. Et à seize ans, au bord du Wörthersee. – Et puis non, c’était rien du tout. À quoi ça sert, de gamberger, je n’en suis pas à rédiger mes mémoires. Un journal intime, comme Bertha, ça, jamais de la vie. Fred, je le trouve sympathique, mais sans plus. S’il avait plus de classe, peut-être. Je suis snob, en fait. Papa trouve aussi, et il se moque de moi. Ah, petit Papa, tu me crées bien du souci. S’il a déjà trompé maman ? Sûrement. Souvent. Maman est passablement niaise. Elle n’a pas la moindre idée de qui je suis. Des autres humains non plus, d’ailleurs. Fred ? – Mais juste une petite idée. – Céleste soirée. L’Hôtel a des airs de fête. On le sent : des gens bruyants, pour qui tout va bien et qui n’ont pas de problèmes. Moi, par exemple. Ha! Ha! Dommage. J’étais née pour une vie sans problèmes. Ça aurait pu être beau. Dommage. – Le Cimone luit d’un éclat rougeoyant. Paul aurait parlé de « l’embrasement des Alpes ». On en est encore loin, de « l’embrasement des Alpes». Mais c’est beau à pleurer.

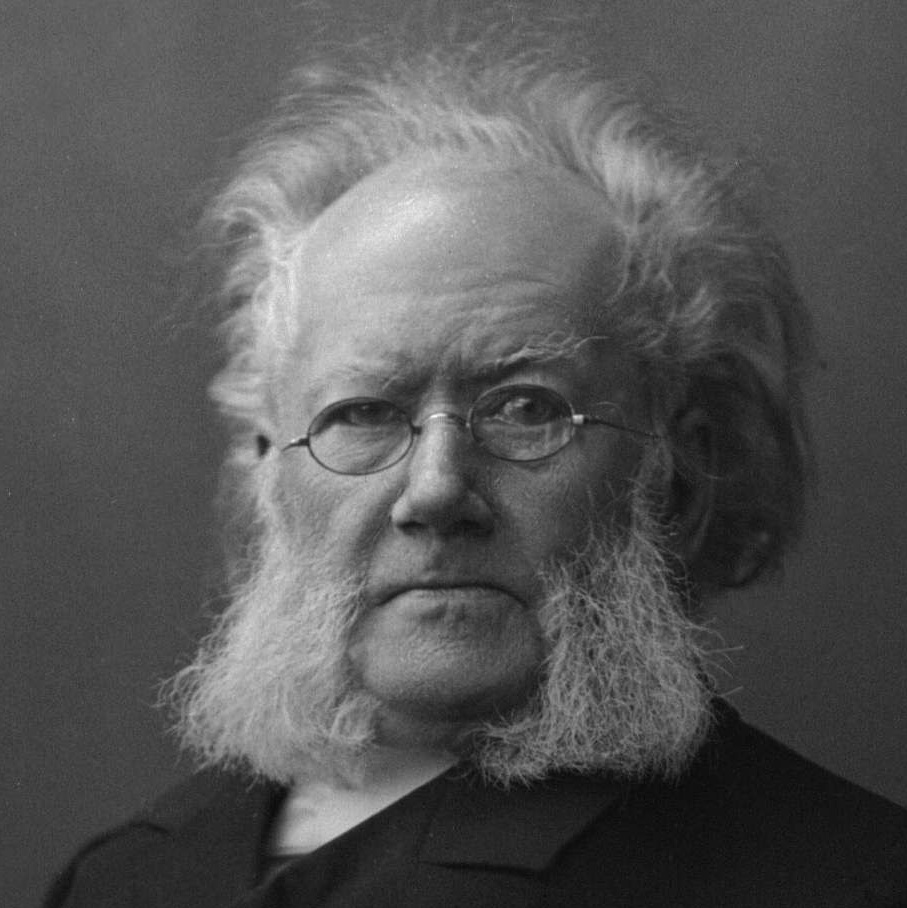

La Dame de la mer / Henrik Ibsen

EXTRAIT

Ils s’assoient sur les pierres.

WANGEL. Eh bien, Ellida ? Alors – ?

ELLIDA. Le jour où tu es venu là-bas me demander si je pouvais et si je voulais être à toi, – tu m’as parlé en toute franchise de ton premier mariage. Ça avait été un tel bonheur, disais–tu.

WANGEL. C’était le cas, en effet.

ELLIDA. Oui, oui, je veux bien le croire, mon cher. Ce n’est pas pour ça que je l’évoque. Je voulais juste te rappeler que moi aussi, de mon côté, j’ai été franche avec toi. Je t’ai dit, sans rien te cacher, qu’une fois dans ma vie, j’avais aimé un autre homme. Qu’on en était venu entre nous à – à des sortes de fiançailles.

WANGEL. Des sortes de – ?

ELLIDA. Oui, quelque chose de cet ordre. Enfin, elles ont été très courtes. Il est parti. Et puis plus tard, je les ai rompues. Tout ça, je te l’ai dit.

WANGEL. Mais, chère Ellida, pourquoi raviver ainsi ces choses–là ? Au fond, ça ne me regarde pas. Et je ne t’ai jamais demandé non plus qui c’était.

ELLIDA. Non, c’est vrai. Tu as toujours été tellement plein d’égards avec moi.

WANGEL (sourit). Oh, en l’occurrence -. Je pouvais à peu près me douter du nom.

ELLIDA. Du nom !

WANGEL. Là–bas, à Skioldviken et aux environs, il n’y avait pas beaucoup de choix. Ou, pour dire les choses comme elles sont, il n’y en avait qu’un seul –

ELLIDA. Tu crois certainement que c’était – Arnholm.

WANGEL. Oui, ce n’était pas – ?

ELLIDA. Non.

WANGEL. Ce n’était pas lui ? Alors, je ne comprends pas.

ELLIDA. Tu te souviens qu’un jour de fin d’automne, un grand navire américain est arrivé à Skjoldviken pour une avarie ?

WANGEL. Oui, je me souviens bien. C’est à bord de ce navire qu’on a retrouvé, un matin, le capitaine assassiné dans sa cabine. Je m’y suis rendu moi–même pour l’autopsie du corps.

ELLIDA. Oui, c’est toi qui y es allé.

WANGEL. C’était bien le second qui l’avait tué.

ELLIDA. Personne ne peut dire ça ! Ça n’a jamais été éclairci.

WANGEL. Il n’y avait pas l’ombre d’un doute, pourtant. Sinon, pourquoi se serait–il noyé ?

ELLIDA. Il ne s’est pas noyé. Il a embarqué sur un navire pour le nord.

WANGEL (étonné). Qu’est-ce que tu en sais ?

ELLIDA (avec un effort sur elle–même). Si, Wangel, – puisque que c’est avec ce second timonier – que je me suis fiancée.

WANGEL (bondit). Qu’est–ce que tu dit ! Ce n’est pas possible !

ELLIDA. Si, – c’est ainsi. C’est avec lui.

WANGEL. Mais bon sang, Ellida – ! Comment tu as pu faire une telle chose ! Te fiancer avec un être pareil ! Avec un parfait inconnu ! – Comment il s’appelait ?

ELLMA. À l’époque, il s’appelait Friman. Plus tard, dans ses lettres, il signait Alfred Johnston.

WANGEL. Et d’où il venait ?

ELLIDA. Du Finnmark, là–haut, il disait. Du reste, il était né en Finlande. Avait sans doute émigré étant enfant, – avec son père, je crois.

WANGEL. Un Kvène, alors.

ELLIDA. Oui, on les appelle comme ça.

WANGEL. Qu’est–ce que tu sais d’autre, sur lui ?

ELLIDA. Juste qu’il était parti en mer de bonne heure. Et qu’il avait fait de longs voyages.

WANGEL. Absolument rien d’autre ?

ELLIDA. Non. On ne parlait jamais de ces choses-là.

WANGEL. De quoi vous parliez, alors ?

ELLIDA. On parlait surtout de la mer.

WANGEL. Ah – ! De la mer, donc ?

ELLIDA. Des tempêtes et du calme. Des nuits noires en mer. De la mer, les jours étincelants de soleil aussi, nous parlions. Mais on parlait surtout des baleines et des morses et des phoques, qui avaient coutume de s’étendre là–bas sur les récifs, dans la chaleur de midi. Et puis, on parlait des mouettes et des aigles et de tous ces autres oiseaux de mer que tu connais. – Tu te rends compte, – ce n’est pas étrange, – quand on parlait de ces choses–là, j’avais comme l’impression que ces animaux marins et ces oiseaux de mer avaient des liens de parenté avec lui.

WANGEL. Et toi – ?

ELLIDA. Oui, il me semblait presque que j’étais issue, moi aussi, de toute cette lignée.

WANGEL. Oui, oui. – Et donc, c’est ainsi que tu t’es fiancée avec lui ?

ELLIDA. Oui. Il disait qu’il le fallait.

WANGEL. Qu’il le fallait ? Tu n’avais donc plus de volonté propre ?

ELLIDA. Non, pas quand il était là. Oh, – après coup, j’ai trouvé ça proprement inouï.

WANGEL. Tu sortais souvent avec lui ?

ELLIDA. Non, pas si souvent. Un jour, il est venu chez nous visiter le phare. C’est comme ça que j’ai fait sa connaissance. Après, on s’est vus de temps en temps. Mais il y a eu cette chose avec le capitaine. Et alors, il a fallu qu’il parte.

WANGEL. Oui, oui, tu peux m’en dire un peu plus sur le sujet !

ELLIDA. C’était par un petit matin gris, – j’ai donc reçu un message de lui. Et y figurait que je devais le rejoindre à Brathammeren, – tu sais, le cap entre le phare et Skjoldviken.

WANGEL. Oui, bien sûr, bien sûr, – je vois très bien.

ELLIDA. Il fallait que je vienne sur le champ, écrivait–il, parce qu’il voulait me parler.

WANGEL. Et tu y es allée ?

ELLIDA. Oui. Je ne pouvais pas faire autrement. À ce moment-là, il m’a raconté qu’il avait poignardé le capitaine pendant la nuit.

WANGEL. Alors, il l’a reconnu ! Reconnu, carrément !

ELLIDA. Oui. Mais ce n’était que justice, disait-il.

WANGEL. Justice ? Pourquoi l’avoir poignardé, alors ?

ELLIDA. Il ne voulait pas en parler. Il disait que ça ne me regardait pas.

WANGEL. Et tu l’as cru sur parole ?

ELLIDA. Oui, ça ne m’est pas venu à l’esprit. Cela dit, il fallait quand même qu’il s’en aille. Mais au moment de me faire ses adieux – Non, tu n’imagineras jamais ce qu’il a inventé.

WANGEL. Eh bien ? Apprends-le moi !

ELLIDA. Il a sorti de sa poche un anneau à clés, et puis il a retiré une bague qu’il portait toujours au doigt. Il m’a pris, à moi aussi, une petite bague que j’avais. Ces deux bagues, il les a fait passer dans l’anneau. Et puis, il a dit que nous allions nous unir tous les deux à la mer.

WANGEL. Vous unir – ?

ELLIDA. Oui, c’est ce qu’il a dit. Sur quoi, il a lancé l’anneau avec les bagues, de toutes ses forces, le plus loin possible au fond de l’eau.

WANGEL. Et toi, Ellida ? Tu as consenti à cela ?

ELLIDA. Oui, tu te rends compte, – ça m’apparaissait, à l’époque, comme une évidence. – Mais, Dieu merci, – il est parti !

WANGEL. Et après qu’il soit parti – ?

ELLIDA. Oh, tu penses bien que j’ai tout de suite repris mes esprits. Pris conscience de la fausseté et de l’absurdité de tout ça.

WANGEL. Mais tu as parlé de lettres. Donc, tu as quand même eu de ses nouvelles, par la suite ?

ELLIDA. Oui, j’ai eu de ses nouvelles. D’abord, j’ai reçu quelques lignes d’Arkangelsk. Il écrivait juste qu’il voulait passer en Amérique. Et puis, il indiquait où je pouvais envoyer ma réponse.

WANGEL. Ce que tu as fait ?

ELLIDA. Immédiatement. Je lui ai écrit, naturellement, que tout était fini entre nous. Et qu’il ne fallait plus qu’il pense à moi, tout comme moi, je ne penserai plus jamais à lui.

WANGEL. Mais il t’a quand même écrit à nouveau?

ELLIDA. Oui, il m’a écrit à nouveau.

WANGEL. Et qu’est-ce qu’il a répondu à ce que tu lui avais fait savoir ?

ELLIDA. Pas un mot sur le sujet. Comme si je n’avais pas le moins du monde rompu avec lui. Il me disait posément et tranquillement que je devais l’attendre. Le jour où il pourrait me recevoir, il me le ferait savoir. Et à ce moment-là, il faudrait que je le rejoigne immédiatement.

WANGEL. Il ne voulait donc pas te lâcher ?

ELLIDA. Non. Alors, je lui ai écrit à nouveau. Presque mot pour mot la même chose que la première fois. En plus ferme, encore.

WANGEL. Et alors là, il a renoncé ?

ELLIDA. Oh non, ne crois pas ça. Il m’écrivait, tranquillement, comme avant. Pas un mot sur le fait que j’avais rompu. J’ai compris que c’était peine perdue. C’est pour ça que je ne lui ai plus jamais écrit.

WANGEL. Et plus de nouvelles de lui, non plus ?

ELLIDA. Si, j’ai reçu depuis trois lettres de lui. Il m’a écrit une fois de Californie et une autre fois de Chine. La dernière lettre que j’ai reçue de lui venait d’Australie. Il m’a écrit qu’il allait travailler dans les mines d’or. Mais depuis, il n’a jamais donné de nouvelles.

WANGEL. Cet homme a eu sur toi un pouvoir inouï, Ellida.

ELLIDA. Oh oui, oui. Quel effroyable bonhomme !

WANGEL. Mais il ne faut plus y penser. Jamais ! Promets–le moi une bonne fois, Ellida, ma chérie, mon adorée ! Nous allons maintenant essayer une autre cure pour toi. Un air plus vif qu’ici, dans les fjords. Cet air de la mer, iodé, qui fouette, tu sais ! Qu’est–ce que tu en dis ?

ELLIDA. Oh, arrête de parler de ça ! Arrête de penser à ces choses-là ! Ce n’est pas ça qui va me soulager. Je le sens bien – je ne m’en débarrasserai pas plus là-bas.

WANGEL. De quoi ? Chérie, – De quoi parles-tu, au juste ?

ELLIDA. De ça, de l’effroyable, je parle. De ce pouvoir inouï sur mon âme –

WANGEL. Mais tu t’en es déjà débarrassée. Il y a longtemps. La fois où tu as rompu avec lui. C’est fini, maintenant, depuis longtemps.

ELLIDA (bondit). Non, justement, ce n’est pas fini !

WANGEL. Ce n’est pas fini !

ELLIDA. Non, Wangel, – ce n’est pas fini ! Et j’ai peur que jamais ça ne finisse. Jamais, de toute ma vie !

WANGEL (d’une voix étouffée). Tu veux dire par là qu’au fond de toi, tu n’as jamais pu oublier cet étranger ?

ELLIDA. Je l’avais oublié. Mais on aurait dit tout d’un coup qu’il était revenu.

WANGEL. Il y a longtemps de ça ?

ELLIDA. Il y a environ trois ans, maintenant. Ou un peu plus. – c’était pendant que j’attendais l’enfant.

WANGEL. Ah ! À cette période-là, donc ? Oui, Ellida, – alors je commence à m’expliquer bien des choses.

ELLIDA. Tu te trompes, chéri ! Ce qui s’est emparé de moi -, Oh, je crois que jamais au monde, on ne l’expliquera.

WANGEL (la regarde avec douleur). Quand je pense – que pendant trois ans tu as brûlé d’amour pour un autre homme. Pour un autre ! Pas pour moi, – mais pour un autre !

ELLIDA. Oh, tu te trompes complètement. Je n’aime personne d’autre que toi.

WANGEL (à voix basse). Alors pourquoi est–ce que pendant tout ce temps tu n’as pas daigné vivre avec moi comme ma femme ?

ELLIDA. C’est à cause de la terreur que suscite cet étranger.

WANGEL. La terreur – ?

ELLIDA. Oui, la terreur. Une terreur effroyable, comme seule la mer, il me semble, peut en susciter. Parce que maintenant, je vais te dire, Wangel –

Rosmersholm / Henrik Ibsen

Traduction de Claude Baqué (2008)

D’après Rosmersholm (1886)

Texte non publié

EXTRAIT

ROSMER. Écoute-moi, maintenant, Kroll. Nous sommes restés tous les deux proches l’un de l’autre pendant de très très longues années. Est-ce qu’il te semble pensable que notre amitié puisse être brisée ?

KROLL. Je ne vois pas ce qui pourrait être l’objet d’une rupture entre nous. Pourquoi tu me demandes ça ?

ROSMER. Parce que tu attaches une importance cruciale à la convergence de vues et d’opinions.

KROLL. Hé oui ; mais nous sommes à peu près d’accord, tous les deux. Sur les questions fondamentales, en tout cas.

ROSMER (doucement). Non. Plus maintenant.

KROLL (prêt à bondir). Qu’est-ce que tu veux dire, par là ?

ROSMER (le retient). Non, reste assis. Je t’en supplie, Kroll.

KROLL. Qu’est-ce ça veux dire, ça ? Je ne comprends pas. Dis les choses franchement!

ROSMER. Il s’est opéré un renouveau en moi. Une nouvelle aurore. Et c’est pour ça que j’en suis là, maintenant –

KROLL. Où ? – Tu en es où ?

ROSMER. Là où en sont tes enfants.

KROLL. Toi ? Toi ! C’est impossible, enfin ! Tu es en train de dire que tu es passé – ?

ROSMER. – du même côté que Lauritz et Hilda.

KROLL (baisse la tête). Un reniement. Johannes Rosmer, le renégat.

ROSMER. J’aurais dû en ressortir joyeux – profondément heureux, de ce reniement, comme tu l’appelles. J’en ai souffert, pourtant, cruellement. Parce que je savais le chagrin, amer, qu’il te causerait.

KROLL. Rosmer, – Rosmer ! Jamais je ne m’en remettrai (le regarde d’un air triste) Oh, que tu puisses, toi aussi, prêter la main à l’œuvre de déchéance et de décadence de ce malheureux pays.

ROSMER. C’est à une œuvre de délivrance que je compte participer.

KROLL. Oui, je connais le refrain. Ils n’ont tous que ce mot à la bouche, les corrupteurs comme les corrompus. Mais alors tu trouves qu’il y aurait quelque délivrance à attendre de cet esprit qui est en train d’intoxiquer toute notre société ?

ROSMER. Je ne suis pas en train de me rallier à l’esprit dominant. Ni à l’un ou l’autre camp. Je veux tenter de rassembler des hommes de tous bords. Le plus grand nombre possible, et aussi étroitement que possible. Je veux consacrer ma vie à cette unique chose, – instaurer une véritable démocratie dans ce pays.

KROLL. Tu ne trouves pas qu’on en a assez, de démocratie ! Je trouve, pour ma part, que nous sommes en train, tous autant que nous sommes, de nous enfoncer dans cette boue dans laquelle d’ordinaire seule la plèbe se vautrait.

ROSMER. C’est justement pour ça que je veux rendre la démocratie à sa véritable mission.

KROLL. Quelle mission ?

ROSMER. Faire de tous les individus de ce pays des êtres nobles.

KROLL. Tous les individus –

ROSMER. Le plus grand nombre possible, en tout cas.

KROLL. De quelle manière ?

ROSMER. Par l’émancipation des esprits et la purification des volontés, je pense.

KROLL. Tu es un rêveur, Rosmer. Tu veux les émanciper ? Tu veux les purifier ?

ROSMER. Non, mon cher – Je veux seulement tâcher de les éveiller. Le passage à l’acte, – c’est leur affaire.

KROLL. Et tu crois qu’ils en sont capables ?

ROSMER. Oui.

KROLL. Par leur propre force ?

ROSMER. Oui, précisément, par leur propre force. Il se trouve qu’il n’y en a pas d’autres.

KROLL. (se lève). Ce sont là les mots d’un pasteur ?

ROSMER. Je ne suis plus pasteur.

KROLL. Oui, mais – ta foi d’enfant ?

ROSMER. Je ne l’ai plus.

KROLL. Tu ne l’as plus !

ROSMER (se lève). Je l’ai abandonnée. J’ai dû l’abandonner, Kroll.

KROLL (ému, mais se maîtrisant). Eh oui. – oui, oui, oui. L’un ne va pas sans l’autre. – C’est sans doute pour ça que tu t’es retiré de l’Église ?

ROSMER. Oui. Quand je me suis senti au clair avec moi-même, – quand j’ai acquis la certitude qu’il ne s’agissait pas d’une tentation passagère, mais d’une chose sur laquelle je ne pourrais ni ne voudrais jamais revenir, – alors, je me suis retiré.

KROLL. Ça levait déjà en toi depuis longtemps. Et nous, – tes amis, n’en avons rien su. Rosmer, Rosmer, – comment tu as pu nous dissimuler la sinistre vérité !

ROSMER. J’estimais que c’était une affaire qui ne regardait que moi. Et je ne voulais pas faire de la peine inutilement à mes amis, à toi comme aux autres. Je pensais pouvoir continuer à vivre ici comme auparavant, dans le calme, la joie et le bonheur. Je voulais me plonger dans la lecture de tous ces ouvrages qui m’étaient jusqu’alors inaccessibles. Trouver des repères dans ce vaste monde de vérité et de liberté qui s’offrait à moi.

KROLL. Un renégat. Chaque mot en témoigne. Mais pourquoi, somme toute, fais-tu l’aveu d’un reniement si intime. Et pourquoi précisément maintenant.

ROSMER. Tu m’y as toi-même forcé, Kroll.

KROLL. Moi ? Je t’ai forcé – !

ROSMER. Quand j’ai entendu parler des tes comportements violents dans les réunions publiques, – Quand j’ai lu les discours haineux que tu prononçais, – toutes ces attaques fielleuses contre le camp d’en face, – tes sarcasmes envers tes adversaires –. Oh, Kroll, – que toi, toi, tu aies pu devenir ainsi ! À ce moment-là, j’ai su quel était mon devoir. Le combat qui se livre aujourd’hui a rendu les gens mauvais. Il faut porter la paix, la joie et la fraternité dans les esprits. C’est pour ça que je fais maintenant cette démarche de me déclarer ouvertement tel que je suis. Et puis, je veux éprouver ma force, moi aussi. Tu ne pourrais pas – depuis ton camp – prendre part à cela, Kroll ?

KROLL. De ma vie je ne passerai d’accord avec les forces liquidatrices de notre société.

ROSMER. Alors, combattons au moins avec des armes nobles, – puisqu’il faut en venir là.

KROLL. Quiconque n’est pas de mon bord, sur les questions fondamentales, je ne le connais plus. Et je ne lui dois aucun égard.

ROSMER. Cela vaut aussi pour moi ?

KROLL. C’est toi qui as rompu, Rosmer.

ROSMER. Alors, c’est une rupture !

KROLL. Ça ? C’est une rupture avec tous tes proches. À toi maintenant d’en subir les conséquences.

Rebekka West entre, à cour, en ouvrant la porte en grand.

Eaux dormantes / Lars Norén

Traduction de Katrin Ahlgren et Claude Baqué (2006)

D’après Stilla Vatten (Stockholm, 2001)

Texte publié à L’Arche Éditeur (Paris, 2007) sous le titre de TRISTANO

EXTRAIT

JUDITH. Ils dorment, les enfants ?

EMMA. Tu me le demandes ?

JUDITH. Oui. Je te demande si les enfants dorment. Ils dorment ? Ils sont endormis ?

EMMA. Les enfants… oui… bien sûr… ils dorment, là maintenant… ils sont endormis… j’ai réussi à les faire dormir… On peut presque sentir qu’ils dorment… Je veux dire, moi je le sens… Et quelquefois je suis assise… quelquefois je suis assise à côté… à côté… Mon Dieu…

DANIEL. Qu’est-ce qu’il y a ?

Emma regarde Daniel comme si elle ne savait pas qui c’était.

DANIEL. Qu’est-ce qu’il y a ? Qu’est-ce que tu as ? Brève pause. Hé ho.

EMMA. Je n’arrive pas… je n’arrive pas à me rappeler son nom…

DANIEL. Qui ?

EMMA. Son nom… la fille… c’est quoi son nom… Je n’arrive pas à m’en souvenir. Il s’est effacé.

DANIEL. Mais qu’est-ce que tu as, bordel ?

JUDITH. C’est peut-être le temps.

EMMA. Je l’ai perdu. Il s’est effacé… Attends. Il faut que je réfléchisse.

Un temps.

DANIEL. On attend.

EMMA. Comment elle s’appelle, déjà…

DANIEL. On attend. Un temps bref. On attend que tu te souviennes du nom de ton enfant.

Un temps.

EMMA. Non. Un temps. Pardonne-moi. Je n’arrive pas à me souvenir. Qu’est-ce que j’ai ? Qu’est-ce qu’il y a…

MATTIAS. Ça arrive, ce genre de choses. Ça peut arriver à tout le monde. Tu penses certainement à quelque chose de plus important. Il rit de nouveau, aussi violemment et aussi longtemps qu’avant. Personne ne réagit.

DANIEL. Tu penses certainement à quelque chose de plus important que le nom de ton enfant.

JUDITH. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps.

SOPHIE. C’est bien la dernière chose qu’on oublie.

EMMA. On a une assistante maternelle.

DANIEL. Elle s’appelle comment ?

EMMA. Mia.

DANIEL. Il faut qu’on lui demande. Elle sait peut-être le nom de ta fille.

EMMA. On part tôt le matin et on rentre tard le soir. Le plus souvent on mange dehors. On n’a aucun contact avec les voisins. On se dit bonjour dans l’ascenseur. On leur ouvre la porte de l’ascenseur. On dit quelque chose sur le temps. Tout le monde me trouve aimable, dans les magasins, à la banque, à la poste. Les gens ne veulent pas en savoir plus sur moi que ce qu’ils voient. Ils ne savent pas ce que je fais comme travail. Ils ne savent pas que j’ai deux enfants. Je vais les chercher à la crèche ou au centre de loisirs. Quand ils ont commencé l’école, il a fallu qu’ils rentrent seuls. On n’a jamais eu de problèmes. J’avais le sourire, d’habitude, quand je sortais. Elle a dix-huit ans.

DANIEL. Qui ?

EMMA. Mia. L’assistante maternelle. Notre assistante maternelle. Celle qui s’occupe de nos enfants.

DANIEL. Elle s’appelle Tina.

EMMA. Ah bon ? Elle ne dit pas grand chose.

DANIEL. Non, elle est autiste.

EMMA. Qui ?

DANIEL. Qui ? Comment tu l’appelles ?

EMMA. Qui ?

DANIEL. Qui ?

EMMA. Qui ? Tina ?

DANIEL. Elle a les cheveux bruns. De longues jambes. De longs doigts.

EMMA. Qui ?

DANIEL. Qui ?

EMMA. Qui ?

DANIEL. Ta fille. De longs cheveux bruns, de beaux grands yeux sombres et de longues jambes et de longs doigts. Elle voulait faire infirmière à Tel Aviv. Mais on lui a déconseillé.

EMMA. Qui ?

DANIEL. Qui ?

EMMA. Oui, c’est ça. Elle dormait assise, quelquefois. Elle était au lit, assise, et elle dormait. Elle gardait les yeux ouverts, quelquefois. Je croyais qu’elle était réveillée. Et je lui disais quelques mots, et puis je la regardais de plus près et je voyais qu’elle dormait. Et là je me suis mise à pleurer.

DANIEL. Pourquoi ?

EMMA. Quand j’ai songé à tout ce qu’elle devrait vivre. Tous les mensonges. Toutes les tromperies. Toute cette confiance naïve qui serait brisée en mille morceaux. Toute la haine. Toute l’histoire. Tous ces choix qui la feraient plus petite et plus pauvre. L’école. La vie professionnelle. Tout ce qu’elle doit perdre avant de devenir adulte. Quand j’ai pensé à ça, je me suis mise à pleurer. Je ne m’en suis pas aperçue.

JUDITH. Je comprends.

Anatole / Arthur Schnitzler

Traduction et adaptation de Claude Baqué (2003)

D’après Anatol et Anatols Größenwahn, pièces en un acte (Berlin, 1893)

Texte non publié

EXTRAIT

Secrets de pierres

ANATOLE, ÉMILIE

Chez Émilie.

ÉMILIE. …Ah… Mais qu’est-ce que tu fais ? Tu fouilles dans mes…? Anatole !

ANATOLE. J’ai bien le droit – et j’avais bien raison, à ce qu’il semble.

ÉMILIE. Eh bien – qu’est-ce que tu as trouvé? Tes propres…!

ANATOLE. Ces deux petites pierres… ? Celle-ci est un rubis, et cette autre, là, la noire ? Je n’en connaissais aucune des deux, elles ne viennent pas de moi…!

ÉMILIE. Non… j’avais… oublié…

ANATOLE. Oublié ?… Elles étaient pourtant bien cachées; là, tout au fond… Tu ferais mieux d’avouer tout de suite, plutôt que de mentir, comme toutes les autres… Alors… tu préfères te taire ?… Te draper dans l’indignation ! … Il est trop facile de se taire quand on croule sous la culpabilité… Bon, eh bien je vais poursuivre mes recherches. Où as-tu caché tes autres bijoux ?

ÉMILIE. Je n’en ai pas d’autre.

ANATOLE. Voyons voir –

ÉMILIE. Ne cherche pas… Je te jure que je n’ai rien.

ANATOLE. Et ceux-là, alors – pourquoi ceux-là ?

ÉMILIE. J’ai eu tort… peut-être… !

ANATOLE. Peut-être !… Emilie ! Nous sommes à la veille du jour où je voulais faire de toi ma femme. J’avais cru vraiment tout le passé effacé… tout le passé… les lettres, les éventails, les mille petits riens qui m’évoquaient ce temps où on ne se connaissait pas encore… nous les avons jetés au feu, tous les deux, dans la cheminée … Les bracelets, les bagues, les boucles d’oreille… nous les avons donnés, bradés, nous les avons jetés par-dessus les ponts, nous les avons passés par les fenêtres… Tu étais étendue, là, à mes pieds, et tu m’a juré… « Tout ça c’est du passé, du passé – c’est dans tes bras, pour la première fois, que j’ai compris ce qu’était l’amour… » Et moi je t’ai cru, bien entendu… parce que nous croyons tout ce que les femmes nous racontent, depuis le premier mensonge, celui qui nous a conquis…

ÉMILIE. Tu veux que je jure à nouveau ?

ANATOLE. Pour quoi faire?… c’est fini, pour moi… avec toi, c’est fini… Oh, que tu as bien joué la comédie !… Comme si tu désirais laver la moindre tache de ton passé, tu te tenais, fébrile, devant les flammes, à regarder se consumer tes lettres, tes rubans, tes colifichets… Et ce jour où on se promenait au bord du fleuve et où on a jeté dans l’eau grise ce bracelet si cher et si lourd qu’il a coulé à pic… tu sanglotais dans mes bras… tu versais les larmes amères du repentir… Quelle comédie ridicule ! Est-ce que tu mesures bien que tout cela était vain ? Que je me méfiais quand même de toi ? Et que j’ai eu raison de fouiller dans tes affaires ?… Pourquoi tu ne dis rien ?… Pourquoi tu ne te défends pas ?

ÉMILIE. Tu veux me quitter, de toute façon.

ANATOLE. Je veux savoir ce que signifient ces deux pierres… Pourquoi tu as gardé précisément ces deux-là.

ÉMILIE. Tu ne m’aimes plus… ?

ANATOLE. La vérité, Emilie… Je veux connaître la vérité !

ÉMILIE. Pour quoi faire, si tu ne m’aimes plus.

ANATOLE. La vérité cache peut-être autre chose.

ÉMILIE. Quoi, enfin ?

ANATOLE. Une chose qui m’aiderait à comprendre… Ecoute-moi, Emilie, je ne cherche pas à te faire passer pour une menteuse.

ÉMILIE. Tu me pardonnes ?

ANATOLE. Tu n’as qu’à me dire ce que ces pierres signifient.

ÉMILIE. Et puis tu me pardonneras ?

ANATOLE. Ce rubis, quel sens a-t-il, pourquoi l’as-tu conservé ?

ÉMILIE. – Et tu m’écouteras sans te fâcher ?

ANATOLE. … Oui !… Mais parle, à la fin…

ÉMILIE. Ce rubis… vient d’un médaillon… il est… tombé.

ANATOLE. Et de qui te vient ce médaillon?

ÉMILIE. Peu importe… je l’avais juste… un certain jour… avec une simple chaîne… autour du cou.

ANATOLE. De qui le tenais-tu – ?!

ÉMILIE. Ça n’a pas d’importance… de ma mère, je crois… Tu vois, si j’étais été la menteuse que tu crois, je te dirais : c’est pour ça que je l’ai gardé, parce que je le tiens de ma mère – et tu m’aurais cru… mais j’ai gardé ce rubis, parce qu’il est tombé de mon médaillon un certain jour dont le souvenir… m’est cher…

ANATOLE. … Continue !

ÉMILIE. Ah, ça me soulage de pouvoir te raconter ça – Dis, Anatole, tu te ficherais de moi si j’étais jalouse de ton premier amour ?

ANATOLE. Qu’est-ce que tu veux dire par là ?

ÉMILIE. Et pourtant, le souvenir de ce genre de douleurs qui sont comme des caresses a quelque chose de doux… Et puis… pour moi c’est un jour qui a une signification, le jour où j’ai ressenti pour la première fois, ou j’ai ressenti – ce qui me lie à toi. Oh, il faut avoir appris à aimer, pour aimer comme je t’aime !… Si on s’était rencontré à une époque où l’amour était quelque chose de nouveau pour nous, qui sait si on ne serait pas ignorés?… Oh, ne hoche pas la tête, Anatole; c’est la vie, et c’est toi-même un jour qui l’as dit.

ANATOLE. Moi ?

ÉMILIE. C’est peut-être aussi bien ainsi, tu as dit, il nous aura fallu attendre d’être mûrs pour goûter une telle passion !

ANATOLE. Oui… on s’accroche toujours à quelque consolation de ce genre quand on s’amourache d’une fille déchue.

ÉMILIE. Ce rubis, je vais être franche avec toi, est un souvenir du jour où –

ANATOLE. … Ben dis-le… dis-le…

ÉMILIE. – Tu sais bien… enfin… Anatole… un souvenir du jour où… Ah… j’étais une petite bécasse… seize ans !

ANATOLE. Et lui vingt – grand, brun !…

ÉMILIE (innocente). Je ne sais plus, mon amour… je me souviens juste d’un bois, des senteurs alentours, d’un jour de printemps, qui souriait par-dessus les arbres… Ah oui, je me souviens d’un rayon de soleil qui perçait à travers les buissons et faisait étinceler un massif de fleurs jaunes…

ANATOLE. Et tu ne maudis pas ce jour qui t’a enlevée à moi avant même que je ne te connaisse ?

ÉMILIE. Peut-être qu’il m’a donnée à toi… ! Non, Anatole, jamais ô grand jamais je ne maudirai ce jour-là et je mentirais si je prétendais l’avoir jamais fait… Anatole, tu sais très bien que je t’aime comme je n’ai jamais aimé personne – et comme jamais personne ne t’a aimé – … Et si chaque heure de ma vie a été abolie par ton premier baiser – chaque homme que j’ai rencontré, effacé de ma mémoire – comment pourrais-je oublier cette minute qui a fait de moi une femme ?

ANATOLE. Et tu prétends m’aimer – ?

ÉMILIE. Je me souviens à peine du visage de cet homme, je ne sais même plus la couleur de ses yeux…

ANATOLE. Mais que dans ses bras tu aies poussé les premiers gémissements de l’amour… qu’il ait déversé de son cœur dans le tien cette chaleur, qui de la jeune vierge effarouchée fait une femme accomplie, ça – ô âme reconnaissante – tu ne l’as pas oublié ! Tu ne vois pas que cet aveu me fait perdre la tête, que tu as déterré d’un seul coup tout un passé enfoui !… Hé oui, je sais maintenant que tu peux rêver des baisers d’un autre, que quand tu fermes les yeux entre mes bras, ce peut être l’image d’un autre qui se tient, là, devant toi.

ÉMILIE. Tu n’as rien compris !… Mais au fond tu as raison, on ferait mieux de se quitter…

ANATOLE. Ah bon – comment dois-je comprendre cela?

ÉMILIE. Je les envie, moi, les femmes qui savent mentir. Non… vous ne pouvez pas supporter la vérité… ! Dis-moi un peu : pourquoi est-ce que tu n’as pas arrêté de me supplier ? « Je pourrais tout te pardonner, mais pas un mensonge ! » Je t’entends encore me dire ça… Et moi… moi qui t’ai tout avoué, qui me suis rabaissée, humiliée, moi qui t’ai crié à la figure: « Anatole, je suis une fille perdue, mais je t’aime !… » Aucune de ces excuses minables, qui sortent de la bouche des autres, ne m’est venue aux lèvres. – Non, je l’ai dit clairement. Anatole, j’ai aimé la belle vie, Anatole, j’avais la fièvre au corps, j’avais le sang chaud – je me suis vendue, je me suis donnée – je ne vaux pas ton amour… Tu t’en rappelles, quand même, que je t’ai dit ça, avant même que tu ne me baises la main ?… Oui, je voulais m’enfuir, parce que je t’aimais, et tu m’as retenue… tu as mendié mon amour… Et moi, je ne voulais pas de toi, parce que je ne me sentais pas le droit de salir l’homme que j’aimais plus que – que les – enfin, le premier homme que j’aimais… ! Et tu m’as prise, et j’étais à toi !… Qu’est-ce que j’ai pu frissonner… trembler… pleurer… Et tu m’as portée tellement haut, tu m’as rendue, petit à petit, tout ce qu’ils m’avaient pris… Entre tes bras fougueux je suis devenue ce que je n’avais jamais été : pure… et heureuse… tu étais si grand… tu savais pardonner… Et maintenant …

ANATOLE. Et maintenant ?

ÉMILIE. Et maintenant tu me chasses, parce que je suis comme les autres –

ANATOLE. Non… si, tu es différente.

ÉMILIE (douce). Alors, qu’est-ce que tu attends… ? Que je le jette… ce rubis ?

ANATOLE. Je ne suis pas grand, oh non… je suis mesquin, très mesquin… jette-le, ce rubis… (il le contemple) Il est tombé du médaillon… il gisait dans l’herbe – sous les fleurs jaunes… un rayon de soleil a glissé sur lui… il s’est mis à étinceler… (Longue pause) Viens, Emilie… dehors il commence à faire sombre, si nous allions nous promener dans le parc.

ÉMILIE. Il ne va pas faire trop frais…?

ANATOLE. Mais non, on sent déjà les premières effluves du printemps…

ÉMILIE. Comme tu voudras, mon amour !

ANATOLE. Bon – et cette pierre-là ?…

ÉMILIE. Ah, celle-là…

ANATOLE. Oui, la noire, là – qu’est-ce que – qu’est-ce que c’est… ?

ÉMILIE. Tu ne sais pas ce que c’est, comme pierre?

ANATOLE. Dis-moi –

ÉMILIE (avec un regard fier et concupiscent). Un diamant noir!

ANATOLE (se redresse). Ah!

ÉMILIE (le regard toujours fixé sur la pierre). Une rareté !

ANATOLE (réprimant sa fureur). Pourquoi… hum… pourquoi l’as-tu… gardé ?

ÉMILIE (ne regardant toujours que la pierre). Celui-là… il vaut deux cent cinquante mille balles ! …

ANATOLE (dans un cri). Ah ! (Il jette la pierre dans la cheminée)

ÉMILIE (dans un cri). Qu’est-ce que tu fais!!…

ANATOLE (la regarde quelques secondes, agenouillée, les joues en feu, puis sur un ton calme.) Espèce de pute ! (Il sort.)

RIDEAU